Debora

Ester

Giaele

Giuditta

Rachele

Rebecca

Rut

Sara

San Anselmo

San Bernardo da Siena

San Bonaventura

San Dionigi di Parigi

San Giovanni Damascieno

San Bernardo

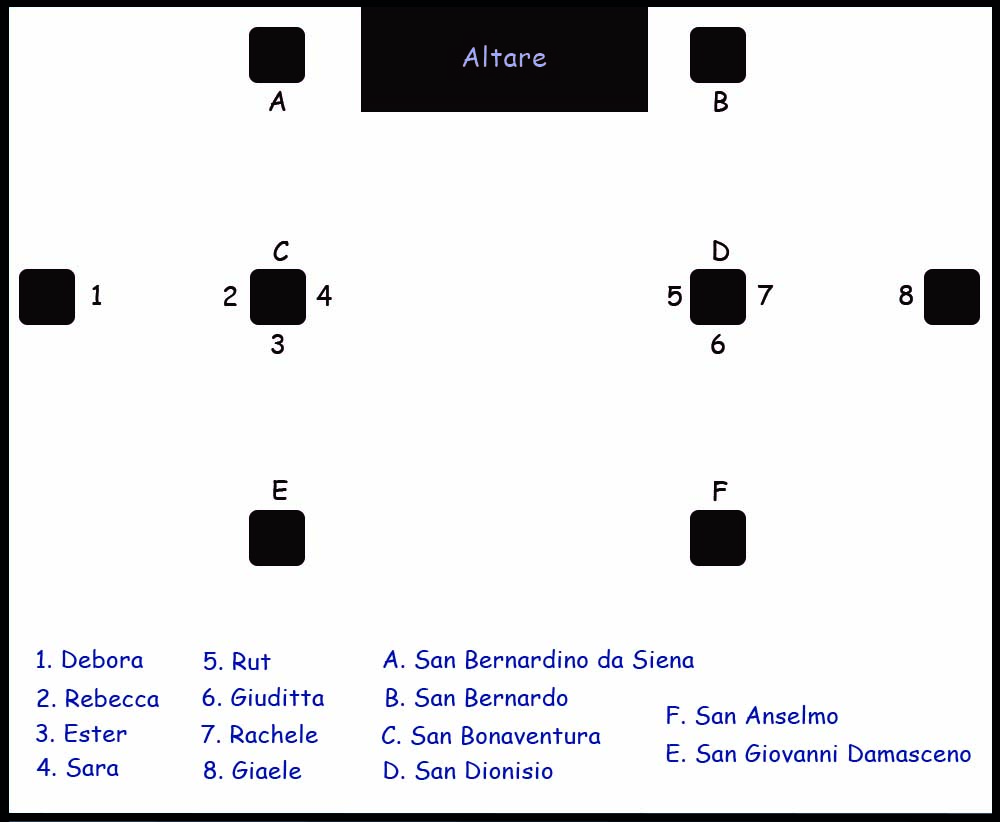

1.Debora e 8.Giaele

di mons. Mauro Orsatti

Trattiamo insieme Debora e Giaele sia perché contemporanee, sia perché strettamente legate nella stessa vicenda storica. Iniziamo da Debora perché più importante e in qualche modo responsabile del coinvolgimento di Giaele.

Debora in ebraico significa ape e rispecchia bene l’industriosa attività di questa donna, protagonista di una pagina gloriosa della storia biblica. Avvenuto l’esodo, epopea di Israele, con il relativo ingresso nella Terra Promessa, inizia verso il XIII secolo a.C. il periodo dei Giudici, caratterizzato dalla presenza di persone carismatiche suscitate da Dio per portare aiuto al popolo in tempi di seria difficoltà. Per il momento esiste in Israele solo l’unità religiosa delle Dodici Tribù che si riuniscono in occasione delle grandi feste nei luoghi di culto. Poi ogni tribù si regola da sé per tutti gli altri aspetti, sociali, economici, militari, organizzativi. Al massimo si riuniscono occasionalmente alcune tribù per trarre vantaggio dal principio che l’unione fa la forza. La mancanza di unità è motivo di debolezza e di fragilità rispetto agli altri popoli che hanno un’autorità centralizzata. I Giudici sono pertanto capi locali e temporanei, chiamati da Dio a risolvere i problemi di una o di alcune tribù salvo poi ritornare nell’ombra una volta fugato il pericolo. Contrariamente a quello che il nome potrebbe far pensare nella nostra cultura, la funzione di giudice non interessava primariamente il settore della giustizia, investendo piuttosto tutti gli aspetti della vita. Erano di fatto veri e propri capi con la piena responsabilità delle persone appartenenti alle loro tribù. Nel caso di Debora l’amministrazione della giustizia rivestiva un ruolo importante della sua attività e forse anche per questo oltre al titolo di Giudice aveva pure quello di Profetessa, come documentato da Gdc 4,4-5: «In quel tempo era giudice d’Israele una donna, una profetessa, Dèbora, moglie di Lappidòt. Ella sedeva sotto la palma di Dèbora, tra Rama e Betel, sulle montagne di Èfraim, e gli Israeliti salivano da lei per ottenere giustizia».

Sicuramente era donna saggia se in molti ricorrevano a lei per avere il suo illuminato consiglio, e lo conferma il titolo di profetessa in quanto esercitava la giustizia in nome di Dio, secondo cioè le sue leggi. Nello stesso tempo era una donna di azione perché decise di affrontare Sisara, generale dell’esercito nemico, che minacciava di creare una barriera invalicabile tra le tribù del nord e quelle del centro. Si avvalse della collaborazione di Barak che convocò con un ordine perentorio: «Ella mandò a chiamare Barak, figlio di Abinòam, da Kedes di Nèftali, e gli disse: “Sappi che il Signore, Dio d’Israele, ti dà quest’ordine: “Va’, marcia sul monte Tabor e prendi con te diecimila figli di Nèftali e figli di Zàbulon. Io attirerò verso di te, al torrente Kison, Sìsara, capo dell’esercito di Iabin, con i suoi carri e la sua gente che è numerosa, e lo consegnerò nelle tue mani”» (Gdc 4,6-7). Il generale accettò l’incarico a condizione che anche lei partecipasse. E Debora, oltre ad accompagnarlo, aiutò a leggere in profondità gli eventi, anticipando che la vittoria sarebbe stata opera più di Dio che degli uomini, più della fede che delle armi: «Bene, verrò con te; però non sarà tua la gloria sulla via per cui cammini, perché il Signore consegnerà Sìsara nelle mani di una donna» (v. 8). Gli eventi si svolsero come predetti dalle parole di Debora e effettivamente il generale nemico Sisara subì una disastrosa sconfitta, lui stesso costretto a fuggire a piedi tutto solo nel disperato tentativo di salvare almeno la vita.

Debora in ebraico significa ape e rispecchia bene l’industriosa attività di questa donna, protagonista di una pagina gloriosa della storia biblica. Avvenuto l’esodo, epopea di Israele, con il relativo ingresso nella Terra Promessa, inizia verso il XIII secolo a.C. il periodo dei Giudici, caratterizzato dalla presenza di persone carismatiche suscitate da Dio per portare aiuto al popolo in tempi di seria difficoltà. Per il momento esiste in Israele solo l’unità religiosa delle Dodici Tribù che si riuniscono in occasione delle grandi feste nei luoghi di culto. Poi ogni tribù si regola da sé per tutti gli altri aspetti, sociali, economici, militari, organizzativi. Al massimo si riuniscono occasionalmente alcune tribù per trarre vantaggio dal principio che l’unione fa la forza. La mancanza di unità è motivo di debolezza e di fragilità rispetto agli altri popoli che hanno un’autorità centralizzata. I Giudici sono pertanto capi locali e temporanei, chiamati da Dio a risolvere i problemi di una o di alcune tribù salvo poi ritornare nell’ombra una volta fugato il pericolo. Contrariamente a quello che il nome potrebbe far pensare nella nostra cultura, la funzione di giudice non interessava primariamente il settore della giustizia, investendo piuttosto tutti gli aspetti della vita. Erano di fatto veri e propri capi con la piena responsabilità delle persone appartenenti alle loro tribù. Nel caso di Debora l’amministrazione della giustizia rivestiva un ruolo importante della sua attività e forse anche per questo oltre al titolo di Giudice aveva pure quello di Profetessa, come documentato da Gdc 4,4-5: «In quel tempo era giudice d’Israele una donna, una profetessa, Dèbora, moglie di Lappidòt. Ella sedeva sotto la palma di Dèbora, tra Rama e Betel, sulle montagne di Èfraim, e gli Israeliti salivano da lei per ottenere giustizia».

Sicuramente era donna saggia se in molti ricorrevano a lei per avere il suo illuminato consiglio, e lo conferma il titolo di profetessa in quanto esercitava la giustizia in nome di Dio, secondo cioè le sue leggi. Nello stesso tempo era una donna di azione perché decise di affrontare Sisara, generale dell’esercito nemico, che minacciava di creare una barriera invalicabile tra le tribù del nord e quelle del centro. Si avvalse della collaborazione di Barak che convocò con un ordine perentorio: «Ella mandò a chiamare Barak, figlio di Abinòam, da Kedes di Nèftali, e gli disse: “Sappi che il Signore, Dio d’Israele, ti dà quest’ordine: “Va’, marcia sul monte Tabor e prendi con te diecimila figli di Nèftali e figli di Zàbulon. Io attirerò verso di te, al torrente Kison, Sìsara, capo dell’esercito di Iabin, con i suoi carri e la sua gente che è numerosa, e lo consegnerò nelle tue mani”» (Gdc 4,6-7). Il generale accettò l’incarico a condizione che anche lei partecipasse. E Debora, oltre ad accompagnarlo, aiutò a leggere in profondità gli eventi, anticipando che la vittoria sarebbe stata opera più di Dio che degli uomini, più della fede che delle armi: «Bene, verrò con te; però non sarà tua la gloria sulla via per cui cammini, perché il Signore consegnerà Sìsara nelle mani di una donna» (v. 8). Gli eventi si svolsero come predetti dalle parole di Debora e effettivamente il generale nemico Sisara subì una disastrosa sconfitta, lui stesso costretto a fuggire a piedi tutto solo nel disperato tentativo di salvare almeno la vita.

In questo contesto si colloca la figura di Giaele. Diamo viva voce al testo biblico che narra gli eventi con chiarezza e precisione: «Intanto Sìsara era fuggito a piedi verso la tenda di Giaele, moglie di Cheber il Kenita, perché vi era pace fra Iabin, re di Asor, e la casa di Cheber il Kenita. Giaele uscì incontro a Sìsara e gli disse: “Férmati, mio signore, férmati da me: non temere”. Egli entrò da lei nella sua tenda ed ella lo nascose con una coperta. Egli le disse: “Dammi da bere un po’ d’acqua, perché ho sete”. Ella aprì l’otre del latte, gli diede da bere e poi lo ricoprì. Egli le disse: “Sta’ all’ingresso della tenda; se viene qualcuno a interrogarti dicendo: C’è qui un uomo?, dirai: Nessuno”. Allora Giaele, moglie di Cheber, prese un picchetto della tenda, impugnò il martello, venne pian piano accanto a lui e gli conficcò il picchetto nella tempia, fino a farlo penetrare in terra. Egli era profondamente addormentato e sfinito; così morì. Ed ecco sopraggiungere Barak, che inseguiva Sìsara; Giaele gli uscì incontro e gli disse: “Vieni e ti mostrerò l’uomo che cerchi”. Egli entrò da lei ed ecco Sìsara era steso morto, con il picchetto nella tempia. Così Dio umiliò quel giorno Iabin, re di Canaan, davanti agli Israeliti» (Gdc 4,17-23). Debora e Giaele sono due donne protagoniste della vittoria che, pur rimanendo opera di Dio come già indicato, trova in loro gli strumenti di cui la Provvidenza si serve per realizzare i suoi progetti. Può sorprendere e anche meravigliare il piglio deciso e pure sanguinario di queste donne, forse poco consono ad uno stereotipo femminile tutto dolcezza e delicatezza. La storia anche a noi più vicina non manca di esempi di donne che all’occorrenza hanno rivelato forza d’animo, intraprendenza, arditezza che non le fa sfigurare a confronto con uomini. Il lettore che legge la Bibbia come Parola di Dio sa intravedere l’operato divino dietro o al di là dell’agire umano e soprattutto il filo d’oro che unisce il racconto: il bene alla fine vince sul male. La migliore e più profonda interpretazione degli eventi è data dal testo del capitolo 5 dello stesso libro dei Giudici, un sublime pezzo letterario che potrebbe risalire alla metà del secolo XII a. C., espressione della fede di Israele nella vicinanza di Dio al suo popolo. Di questo brano, conosciuto come Il canto di Debora, riportiamo qualche stralcio:

[3] Ascoltate, o re,

porgete l’orecchio, o sovrani;

io voglio cantare al Signore,

voglio cantare inni al Signore, Dio d’Israele!

[4] Signore, quando uscivi dal Seir,

quando avanzavi dalla steppa di Edom,

la terra tremò, i cieli stillarono,

le nubi stillarono acqua.

[5] Sussultarono i monti

davanti al Signore, quello del Sinai,

davanti al Signore, Dio d’Israele.

[7] Era cessato ogni potere,

era cessato in Israele,

finché non sorsi io, Dèbora,

finché non sorsi come madre in Israele.

[8] Si preferivano dèi nuovi,

e allora la guerra fu alle porte,

ma scudo non si vedeva né lancia

per quarantamila in Israele.

[12] Déstati, déstati, o Dèbora,

déstati, déstati, intona un canto!

Sorgi, Barak, e cattura i tuoi prigionieri,

o figlio di Abinòam!

[13] Allora scesero i fuggiaschi

per unirsi ai prìncipi;

il popolo del Signore

scese a sua difesa tra gli eroi.

[19] Vennero i re, diedero battaglia,

combatterono i re di Canaan

a Taanac, presso le acque di Meghiddo,

ma non riportarono bottino d’argento.

[20] Dal cielo le stelle diedero battaglia,

dalle loro orbite combatterono contro Sìsara.

[21] Il torrente Kison li travolse;

torrente impetuoso fu il torrente Kison.

Anima mia, marcia con forza!

[24] Sia benedetta fra le donne Giaele,

la moglie di Cheber il Kenita,

benedetta fra le donne della tenda!

[25] Acqua egli chiese, latte ella diede,

in una coppa da prìncipi offrì panna.

[26] Una mano ella stese al picchetto

e la destra a un martello da fabbri,

e colpì Sìsara, lo percosse alla testa,

ne fracassò, ne trapassò la tempia.

[27] Ai piedi di lei si contorse, cadde, giacque;

ai piedi di lei si contorse, cadde;

dove si contorse, là cadde finito.

Anche solo da una semplice lettura si evince la forte carica spirituale che anima Debora, pronta a leggere gli eventi con apertura di orizzonti e grande idealità. Tutta la natura partecipa all’evento che prende i contorni di una trasformazione cosmica, espressione della perenne lotta tra il bene e il male. Il risultato è chiaro e scontato, con la schiacciante vittoria di Dio che umilia il generale nemico con la sconfitta e più ancora con la morte per mano di una donna, Giaele. Costei, comune simbolo di debolezza e fragilità, ha la meglio su un militare, addirittura il generale di un esercito. Nella mentalità del tempo era il massimo della vergogna morire per mano di una donna.

Sembra tracciato in filigrana lo schema del Magnificat che celebra l’esaltazione degli ultimi e l’abbattimento dei potenti. Anche per questo Debora può essere una figura femminile che anticipa e prepara la Vergine Maria. Poiché abbiamo visto sopra che ella è pure profetessa che amministra saggiamente la giustizia, anticipa e prepara anche l’immagine di Maria Madre del buon consiglio.

2. Rebecca

di mons. Mauro Orsatti

Rebecca, figlia di Betuel e sorella di Labano, quindi pronipote di Abramo, appartiene al gruppo delle grandi matriarche che segnarono la storia biblica delle origini. Divenne sposa di Isacco, il figlio della promessa, per il quale il padre Abramo si era preoccupato di procurare una sposa che non fosse cananea, cioè originaria di una terra idolatra, bensì una della sua parentela che fosse di Carran, località dell’alta Mesopotamia, dalla quale il patriarca mosse verso la Terra Promessa per ottemperare all’imperativo divino. Il capitolo 24 della Genesi racconta con dovizia di particolari come fu scelta la sposa per Isacco.

Rebecca, figlia di Betuel e sorella di Labano, quindi pronipote di Abramo, appartiene al gruppo delle grandi matriarche che segnarono la storia biblica delle origini. Divenne sposa di Isacco, il figlio della promessa, per il quale il padre Abramo si era preoccupato di procurare una sposa che non fosse cananea, cioè originaria di una terra idolatra, bensì una della sua parentela che fosse di Carran, località dell’alta Mesopotamia, dalla quale il patriarca mosse verso la Terra Promessa per ottemperare all’imperativo divino. Il capitolo 24 della Genesi racconta con dovizia di particolari come fu scelta la sposa per Isacco.

Abramo, ormai anziano, mandò il suo servo più fidato nella terra dei suoi padri a cercare una sposa per il figlio Isacco. Con un cerimoniale estraneo alle nostre abitudini culturali, il servo affidò alla sorte la scelta della sposa. Arrivando al pozzo, stabilì che la scelta sarebbe caduta sulla ragazza che gli avesse offerto da bere e pure si fosse preoccupata di dissetare i suoi cammelli, stanchi per il lungo viaggio. Sarà proprio Rebecca a mostrarsi gentile e premurosa e a lei il servo offrì monili, come primo segno di investitura. Bisognava quindi ottemperare alle procedure familiari per formalizzare il matrimonio. Padre e fratello della futura sposa condussero le trattative e alla fine diedero il loro assenso, usando una formula che vale pure come benedizione: «Tu, sorella nostra, diventa migliaia di miriadi e la tua stirpe conquisti le città dei suoi nemici» (Gn 24,60). La futura sposa era bella e aveva pure mostrato di essere sensibile e generosa. Dopo che il servo aveva offerto altri regali a lei e pure ai familiari, la carovana si mise in viaggio per il ritorno. Bellissimo anche l’incontro dei futuri sposi: quando Rebecca vide da lontano colui che sarebbe stato il suo sposo, si copri il volto con il velo per rispetto. Il finale ha il carattere di happy end: «Isacco introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara e prese in moglie Rebecca e l’amò. Isacco trovò conforto dopo la morte di sua madre» (Gn 24,67). Ci sono tutti gli ingredienti per dire che la storia biblica continua nel solco tracciato, sia pure con nuovi protagonisti: Isacco al posto di Abramo e Rebecca al posto di Sara. Alla continuità del sangue corrisponde, molto più importante, quella della fedeltà a Dio.

Rebecca rimase sterile per vent’anni, poi, anche per le insistenti preghiere rivolte a Dio da Isacco, concepì due gemelli, Esaù e Giacobbe. Manifesta fu la sua predilezione per Giacobbe che divenne visibile in occasione della benedizione paterna. Il protagonismo di Rebecca fu decisivo per incanalare la storia della successione in una particolare direzione. Ancora una volta la narrazione è dettagliata e vivace, come registrata al capitolo 27 della Genesi. Isacco ormai vecchio e quasi cieco era pronto a benedire colui che avrebbe continuato la stirpe, Esaù che, sebbene gemello di Giacobbe, godeva della precedenza perché venuto alla luce per primo. Isacco chiese a Esau di andare a caccia e poi preparargli della selvaggina prima di ricevere la benedizione. Rebecca, che aveva udito le parole del marito, ordì la trama per far giungere la benedizione sul figlio prediletto: «Rebecca prese i vestiti più belli del figlio maggiore Esaù, che erano in casa presso di lei, li fece indossare al figlio minore, Giacobbe; con le pelli dei capretti rivestì le sue braccia e la parte liscia del collo. Poi mise in mano a suo figlio Giacobbe il piatto e il pane che aveva preparato» (Gn 27,15-17). Per riuscire nel suo intento, Rebecca rivestì di pelo la pelle liscia di Giacobbe perché Esaù era peloso e se il padre lo avesse toccato, si sarebbe subito accorto dello scambio di persona. Sappiamo come sono andate le cose: Isacco percepì che la voce era di Giacobbe, ma alla fine si convinse di avere davanti Esaù e lo benedisse. Secondo la nostra mentalità l’atto sarebbe immorale e illegale, immorale perché condotto con imbroglio, illegale perché contrario alla volontà di chi lo pone. Per l’uomo biblico la parola ha una valore sacrale e irreversibile: una volta pronunciata mette in atto un’azione che non può essere né bloccate né invertita. Così la benedizione investì Giacobbe e non Esaù. Poi Rebecca sparisce dalla scena. Si parlerà di lei solo per dire che sarà sepolta nella grotta di Macpela a Ebron, dove si trovavano anche i resti di Abramo e Sara (cfr. Gn 49,31).

Potrebbe sembrare difficile trovare un collegamento tra Rebecca e la Vergine Maria, visto che quella matriarca sembra avere a che fare più con gli intrallazzi umani che con la volontà divina. Eppure gli autori biblici, che sanno leggere in profondità e al di là delle singole scelte personali, delle quali nessuno può dare un giudizio esaustivo, vedono la mano di Dio che guida gli eventi là e come Lui vuole. Rebecca rimane, comunque, uno strumento nelle mani di Dio per far passare la linea genealogica attraverso Giacobbe, come ricorda anche l’evangelista Matteo nella prima pagina del suo Vangelo. Una litania che potrebbe riferirsi anche a Rebecca potrebbe essere Vergine potente, intendendo la potenza come la capacità di orientare gli eventi verso un certo fine.

3. Ester

di mons. Mauro Orsatti

Ester è la protagonista dell’omonimo libro biblico che narra una vicenda che ha qualche somiglianza con la fiaba di Cenerentola. Entrambe partono da un umile condizione sociale e arrivano ai vertici della scala nobiliare. Ester svolge addirittura il ruolo di salvatrice del suo popolo, precedentemente condannato alla distruzione.

Non ci addentriamo nel ginepraio dei problemi letterari e storici del libro, che lasciamo volentieri agli specialisti, essendo noi interessati solo al messaggio, che beviamo come una spremuta di salutare ottimismo, perché alla fine è il bene a vincere. Ci limitiamo a ricordare che il testo è pervenuto in due redazioni, ebraica più breve e greca più lunga, e la data di composizione, non sicura, è indicata variamente tra il quarto e il secondo secolo avanti Cristo.

Ester è una donna di grande spessore, caratterizzata da una sequenza di valori come la fede, il coraggio, il patriottismo, la prudenza e la risolutezza. Non sorprende, perciò, che nella tradizione giudaica sia vista come lo "strumento" della divina volontà per impedire la distruzione dei giudei.

Ester è la protagonista dell’omonimo libro biblico che narra una vicenda che ha qualche somiglianza con la fiaba di Cenerentola. Entrambe partono da un umile condizione sociale e arrivano ai vertici della scala nobiliare. Ester svolge addirittura il ruolo di salvatrice del suo popolo, precedentemente condannato alla distruzione.

Non ci addentriamo nel ginepraio dei problemi letterari e storici del libro, che lasciamo volentieri agli specialisti, essendo noi interessati solo al messaggio, che beviamo come una spremuta di salutare ottimismo, perché alla fine è il bene a vincere. Ci limitiamo a ricordare che il testo è pervenuto in due redazioni, ebraica più breve e greca più lunga, e la data di composizione, non sicura, è indicata variamente tra il quarto e il secondo secolo avanti Cristo.

Ester è una donna di grande spessore, caratterizzata da una sequenza di valori come la fede, il coraggio, il patriottismo, la prudenza e la risolutezza. Non sorprende, perciò, che nella tradizione giudaica sia vista come lo "strumento" della divina volontà per impedire la distruzione dei giudei.

Sebbene giovane, rivela una sorprendente maturità. Docile all’insegnamento di Mardocheo – suo parente che l’ha accolta orfana prendendosi sempre cura di lei -, all’occorrenza sa essere forte e capace di iniziativa. Troviamo qui la felice combinazione tra la saggezza degli anziani e la coraggiosa forza dei giovani. Per una combinazione di provvidenziali fattori, viene scelta tra molte giovani a sostituire la regina che era stata ripudiata. La nuova e insperata condizione privilegiata non le fa dimenticare la sua condizione di ebrea, fedele a Dio, al quale si rivolge con toni familiari e accorati: «La tua serva, da quando ha cambiato condizione fino ad oggi, non ha gioito, se non in te, Signore, Dio di Abramo» (4,17). Gestisce con saggezza il nuovo ruolo e dimostra una solida personalità, perché capace di abitare due mondi tanto diversi, rimanendo sempre se stessa. La nuova regina, oltre ad essere bella e buona, dolce e docile, è soprattutto uno strumento di salvezza, intelligente e coraggioso, nelle mani di Dio.

Quando sopraggiunge una situazione tragica con la prospettiva dell’annientamento del popolo, lei ha la possibilità di salvarsi, perché vive a corte ed è la moglie del re. Mardocheo svolge il ruolo di coscienza critica e le ricorda: «Non dire a te stessa che tu sola potrai salvarti nel regno, fra tutti i giudei» (4,13).

Incontriamo qui l’importante idea teologica del rapporto tra singolo e comunità. Nessuno è un’isola. Non si dà una salvezza egoistica e non c’è cammino di fede senza amore per gli altri. Mardocheo offre la chiave di lettura e fa teologia della storia: «Chi sa che tu non sia diventata regina proprio per questa circostanza?» (4,14). Soggiace l’idea che la Provvidenza di Dio tutto dispone per orientare verso il bene. E la salvezza ingloba tutti.

Ester sceglie con coraggio la strada rischiosa. Digiuna per tre giorni, coinvolgendo tutto il popolo e poi pronuncia la fatidica decisione: «Contravvenendo alla legge, entrerò dal re, anche se dovessi morire» (4,16). Dopo l’atto penitenziale del digiuno, segue un’intensa preghiera che è un inno alla potenza e all’amore misericordioso di Dio: «Ricordati, Signore, manifestati nel giorno della nostra afflizione e dà a me coraggio, o re degli dei e dominatore di ogni potere. Metti sulla mia bocca una parola ben misurata di fronte al leone…» (4,17- e ss.). Tanto ardore, non toglie il senso di profonda umanità che le fa battere il cuore dalla paura (5,1b). Umanità e fede si trovano felicemente unite e si sorreggono a vicenda. La fiducia non cancella la natura umana, ma la potenzia e la innalza. L’umano permette al divino di rendersi visibile. La lettura del Salmo 124,1-3 potrebbe diventare una chiave di lettura del Libro di Ester:«Se il Signore non fosse stato per noi – lo dica Israele -,

Se il Signore non fosse stato per noi

Quando eravamo assaliti,

Allora ci avrebbero inghiottiti vivi,

Quando divampò contro di noi la loro collera».

Il risultato è sorprendente e ribalta la storia. In una situazione di prepotenza e di ingiustizia che sembrava irreversibile, una giovane donna mostra la travolgente potenza del bene, fa rinascere la vita e rifiorire la gioia sul volto di Israele. Grazie a lei, nel cuore di un popolo devastato e stremato ritorna la voglia di vivere, grazie a lei filtra la luce che vince le tenebre. Ancora una volta si accende la luce pasquale (morte e risurrezione) nella storia umana. L’avvenimento della vittoria sarà celebrato ogni anno con la festa dei Purim, dalla parola persiana pur che significa “sorte”: era la sorte gettata per stabilire la data della distruzione del popolo. L’intervento divino con la collaborazione di Ester ribalta le sorti. All’origine della festa sta proprio lei, Ester, modello di fede in Dio e di amore per il suo popolo, mostrando ancora una volta come i due amori siano strettamente legati. Gesù parlerà del “comandamento grande” e del secondo che gli è simile, lasciando intendere che non è ammissibile una scissione. Il racconto di Ester si legge con piacere e favorisce un sano ottimismo. Il suo microcosmo si dilata nel macrocosmo di tante situazioni analoghe. Impariamo che vicende difficili e perfino tragiche possono mutarsi in positive, come nel caso di questa profuga e straniera che alla fine si trova a sedere nel palazzo, incoronata regina.

L’analogia tra Ester e Cenerentola è appariscente per il passaggio dalla situazione umile alla gloria. Altrettanto grande è la differenza che causa il cambiamento, un incantesimo per Cenerentola, un fiducioso abbandono in Dio insieme a un’intelligente e coraggiosa partecipazione per Ester. Troviamo in lei un luminoso esempio di speranza e di intraprendenza, una felice combinazione tra fiducia in Dio e impegno personale.

A conclusione, lasciamo a lei la parola, riportando il brano di 4,14-29, una bella preghiera da cui traspare qualcosa della sua ricca personalità: Mio Signore, nostro re, tu sei l’unico! Vieni in aiuto a me che sono sola e non ho altro soccorso all’infuori di te, perché un grande pericolo mi sovrasta. Io ho sentito fin dalla mia nascita, in seno alla mia famiglia, che tu, Signore, hai preso Israele fra tutte le nazioni e i nostri padri tra tutti i loro antenati come tua eterna eredità, e hai fatto per loro tutto quello che avevi promesso. Ma ora abbiamo peccato contro di te e ci hai consegnato nelle mani dei nostri nemici, perché abbiamo dato gloria ai loro dèi. Tu sei giusto, Signore! (…) Ricordati, Signore, manifestati nel giorno della nostra afflizione e da’ a me coraggio, o re degli dèi e dominatore di ogni potere. Metti nella mia bocca una parola ben misurata di fronte al leone e volgi il suo cuore all’odio contro colui che ci combatte (…). Quanto a noi, salvaci con la tua mano e vieni in mio aiuto, perché sono sola e non ho altri che te, Signore! (…) La tua serva, da quando ha cambiato condizione fino ad oggi, non ha gioito, se non in te, Signore, Dio di Abramo. Alla fine, non incontriamo forse in Ester una Cenerentola ante litteram? Certamente, ma in edizione riveduta, ampliata e notevolmente migliorata!

Soprattutto troviamo in lei un anticipo di Maria invocata come Madre della Chiesa cioè madre di tutto il popolo cristiano che anche lei, molto più di Ester, ha contribuito a salvare dandoci Gesù, l’unico e definitivo salvatore del mondo.

4. Sara

di mons. Mauro Orsatti

Sara significa principessa, regina. Moglie di Abramo, prima delle matriarche dell’Antico Testamento, ella svolge un ruolo importante nella fondazione del popolo ebraico. Se il marito è il padre di Israele – Abramo nostro padre come dicono ancora oggi gli ebrei citando il loro capostipite – per analogia possiamo affermare che ella ne sia la madre. Senza di lei non ci sarebbe Isacco e, di conseguenza, tutta la discendenza che formerà gli inizi del popolo ebraico, come ricorda Is 51,2: «Guardate ad Abramo, vostro padre, a Sara che vi ha partorito». Di lei abbiamo questa sola citazione nell’Antico Testamento, al di fuori della ricca documentazione nel libro della Genesi. Nel Nuovo Testamento è citata alcune volte, soprattutto da san Paolo che la valorizza come donna libera, in contrasto con Agar, la schiava che ha partorito Ismaele a Abramo, prima che fosse partorito Isacco, il figlio della promessa. Gli eventi storici offrono a San Paolo l’opportunità di identificare Sara con la figura della Gerusalemme celeste che genera persone libere e che vivono nello Spirito, in opposizione a quelle generate nella schiavitù e che vivono nella Legge.

Sara significa principessa, regina. Moglie di Abramo, prima delle matriarche dell’Antico Testamento, ella svolge un ruolo importante nella fondazione del popolo ebraico. Se il marito è il padre di Israele – Abramo nostro padre come dicono ancora oggi gli ebrei citando il loro capostipite – per analogia possiamo affermare che ella ne sia la madre. Senza di lei non ci sarebbe Isacco e, di conseguenza, tutta la discendenza che formerà gli inizi del popolo ebraico, come ricorda Is 51,2: «Guardate ad Abramo, vostro padre, a Sara che vi ha partorito». Di lei abbiamo questa sola citazione nell’Antico Testamento, al di fuori della ricca documentazione nel libro della Genesi. Nel Nuovo Testamento è citata alcune volte, soprattutto da san Paolo che la valorizza come donna libera, in contrasto con Agar, la schiava che ha partorito Ismaele a Abramo, prima che fosse partorito Isacco, il figlio della promessa. Gli eventi storici offrono a San Paolo l’opportunità di identificare Sara con la figura della Gerusalemme celeste che genera persone libere e che vivono nello Spirito, in opposizione a quelle generate nella schiavitù e che vivono nella Legge.

Abramo stipula l’alleanza con Dio e Sara gli è accanto contribuendo in modo sostanziale alla costituzione del popolo ebraico. Anche la sua è una vicenda articolata con numerosi colpi di scena. Con Abramo parte da Ur dove si erano celebrate le nozze. Donna molto bella e facile oggetto di insani desideri, è fatta passare da Abramo come sua sorella quando si recano in Egitto. Il faraone vorrebbe prenderla in moglie e pure il re Abimelec in un'altra occasione. La tragedia della sterilità che non permette ad Abramo di avere una discendenza è in parte superata quando, secondo le leggi del tempo, lei stessa offre la sua schiava Agar al marito perché abbia un erede. Nasce Ismaele. La vita fiorisce, ma non nel suo grembo.

Dio insiste nell’assicurare che ci sarà il figlio, proprio dalla moglie. Sara ha 90 anni e il marito 100 quando finalmente nasce Isacco. Dio mantiene sempre le sue promesse, anche se le realizza seguendo sentieri tortuosi per la comprensione umana. Un richiamo a Sara e ai misteriosi disegni divini risuona nelle parole dell’angelo Gabriele a Maria quando, annunciando il concepimento di Giovanni da parte dell’anziana parente Elisabetta aggiunge: «Nulla è impossibile a Dio» (Lc 1,37), frase ripresa dal dialogo tra Abramo e i tre misteriosi personaggi, identificati poi con Dio. In quella singolare visita avvenuta presso le querce di Mamre fu annunciata a Sara una imminente maternità, sebbene fosse sterile e avanzata negli anni. E Sara rise a quell’annuncio, incredula che nella sua condizione potesse concepire. Il suo riso rimane impresso nel nome Isacco che significa appunto egli ride. La potenza di Dio opera questi spericolati salti a cui l’intelligenza difficilmente si adatta perché debitrice solo all’esperienza umana.

Sara morì a 127 anni, come riferito da Gn 23,1, unica donna di cui l’Antico Testamento fornisca l’età. Anche con la morte continua il legame con una promessa divina: reperibile a Gn 23,19: «Abramo seppellì Sara, sua moglie, nella caverna del campo di Macpela di fronte a Mamre, cioè Ebron, nella terra di Canaan». Riposa proprio là, dove molti anni prima, aveva ricevuto l’annuncio del figlio della promessa.

La tradizione ritiene ancora oggi che Sara riposi nella Tomba dei Patriarchi, un complesso monumentale sito presso Ebron, il secondo luogo sacro dell’Ebraismo, dopo il Monte del Tempio a Gerusalemme. Il luogo è venerato anche dai Musulmani che chiamano Santuario di Abramo e pure dai Cristiani perché per secolare tradizione qui riposano tre coppie bibliche: Abramo e Sara, Isacco e Rebecca, Giacobbe e Lia. Anche Dante Alighieri rende onore a Sara che la cita tra le anime beate del XXXII Canto del Paradiso insieme a Giuditta e a Rebecca.

Il riferimento a Maria si cristallizza nella litania Madre dei cristiani, essendo la Madre per eccellenza di tutti i fratelli di Cristo, proprio come Sara è la madre di tutti gli ebrei, per persone libere che si fondano sulle promesse di Dio più che sulla Legge, come ricordato da san Paolo.

5. Rut

di mons. Mauro Orsatti

Rut è l’eroina del libro biblico che porta il suo nome. Vi leggiamo un racconto delicato che narra la vicenda di una famiglia ebraica ambientata al tempo dei Giudici di Israele (secolo XII a.C.), ma sicuramente di gran lunga posteriore, che si intreccia con la vita di una ragazza non ebrea, la moabita Rut, disposta a lasciare il suo mondo e le sue abitudini per seguire la suocera Noemi nel suo Paese di origine. Il lettore di ogni tempo rimane piacevolmente colpito e ammirato.

La famiglia è un reticolo di relazioni, un poliedro dalle molte facce. L’attenzione è concentrata solitamente sul rapporto marito-moglie o genitori-figli, lasciando in ombra altre relazioni. Proprio una di queste, il rapporto suocera-nuora, è messa in risalto in modo insolito e simpatico, capace di aggiornare benevolmente un immaginario per lo più negativo.

Rut è l’eroina del libro biblico che porta il suo nome. Vi leggiamo un racconto delicato che narra la vicenda di una famiglia ebraica ambientata al tempo dei Giudici di Israele (secolo XII a.C.), ma sicuramente di gran lunga posteriore, che si intreccia con la vita di una ragazza non ebrea, la moabita Rut, disposta a lasciare il suo mondo e le sue abitudini per seguire la suocera Noemi nel suo Paese di origine. Il lettore di ogni tempo rimane piacevolmente colpito e ammirato.

La famiglia è un reticolo di relazioni, un poliedro dalle molte facce. L’attenzione è concentrata solitamente sul rapporto marito-moglie o genitori-figli, lasciando in ombra altre relazioni. Proprio una di queste, il rapporto suocera-nuora, è messa in risalto in modo insolito e simpatico, capace di aggiornare benevolmente un immaginario per lo più negativo.

Sono quattro capitoletti che offrono uno stupendo capolavoro letterario, psicologico e teologico. I protagonisti sono donne che si distinguono per la loro femminilità, carica di realismo, fascino, intelligenza e squisito amore. Soprattutto Rut dimostra la forza dell'amore, capace di ribaltare le situazioni più drammatiche e umanamente disperate. Ella dimostra che anche i sogni più audaci possono rivestirsi di luccicante realtà. Non sarà difficile scorgere nell’insieme un autentico itinerario “pasquale”, con il passaggio da una situazione iniziale tragica e disperata a una finale di benessere e di gloria.

L’inizio della vicenda assume subito i toni della tragedia più nera perché una famiglia di Betlemme, composta da padre, madre e due figli maschi, è costretta dalla carestia a migrare in terra straniera, nella regione di Moab. Un raggio di luce filtra quando lo sposalizio dei figli sembra assicurare il proseguimento della vita. Purtroppo ben presto si abbatte la scure della sciagura quando, uno dopo l’altro, muoiono tutti i maschi, dapprima il padre e poi i due figli. Carestia e vedovanza multipla sembrano azzerare ogni seme di speranza. La moglie e madre Noemi decide di ritornare in patria, a Betlemme, e si congeda dalle nuore che, giovani vedove, devono restare e formarsi una famiglia tra la loro gente. Una nuora, Orpa, accetta il suggerimento della suocera e dopo un affettuoso saluto si congeda ritornando tra i suoi. L’altra, Rut, prende la decisione opposta e intende affrontare il futuro insieme alla suocera. La sua motivazione è uno squisito impasto di umanità e di teologia: «Non insistere con me che ti abbandoni e torni indietro senza di te, perché dove andrai tu, andrò anch’io, e dove ti fermerai tu, mi fermerò: il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarà il mio Dio» (1,16).

Adesso tocca a Rut portare avanti la famiglia, traghettandola al di là delle paludi della tristezza e dello scoraggiamento. Dimostra di essere una lavoratrice indefessa e la vediamo darsi da fare per mantenere se stessa e la suocera, spigolando nei campi dietro ai mietitori, con una grinta che desta la loro ammirazione. Una donna così positiva, così piena di forza nell'affrontare la vita, così capace di accoglienza, non può non destare l'interesse di un uomo come Booz, il padrone del campo dove Rut va a spigolare, che sa leggere la bellezza interiore di lei, al di là della sua condizione di vedova, povera e straniera.

Rut sente che il suo cuore dopo tanto tempo si riscalda accanto a un uomo capace di consolarla e di parlare con sincerità; perciò gli chiede con sorpresa: «Io sono una straniera: perché sono entrata nelle tue grazie e tu ti interessi di me?» (2,10). La risposta di lui è cristallina come acqua di sorgente e ricca come un trattato di teologia: «Mi è stato riferito quanto hai fatto per tua suocera dopo la morte di tuo marito, e come hai abbandonato tuo padre, tua madre e la tua patria per venire presso gente che non conoscevi. Il Signore ti ripaghi questa tua buona azione e sia davvero piena per te la ricompensa da parte del Signore, Dio di Israele, sotto le cui ali sei venuta a rifugiarti» (2,11-12).

Booz che si accorge di lei, ricompensandola del bene compiuto, avvalla un principio generale e sempre vero: il bene contagia positivamente: prima o poi, fruttifica. C’è del tenero tra i due. Noemi cerca con abili consigli di agevolare il matrimonio, desiderando la felicità della nuora e sperando in un futuro di vita che cancelli il passato di morte.

Certamente Rut non manca di mezzi per far breccia nel cuore di un uomo, ma nondimeno accoglie e mette in pratica i consigli della suocera, apprezzandone l'efficacia, frutto di una profonda conoscenza della vita. Così, se l'una può avvalersi del vigore della sua giovinezza, l'altra si sente apprezzata e in grado di poter dare ancora qualcosa agli altri. Il più grande gesto d'amore che si può compiere per un anziano è quello di farlo sentire un valore. Ai suggerimenti della suocera, Rut risponde con un sincero «Farò quanto mi dici» (3,5).

Nello stupendo scenario notturno avviene il miracolo dell’amore, quella scintilla che accende una vita a due. Rut fa abile uso di tutti i mezzi leciti per conquistare Booz, uno squisito mix di femminilità e di tenerezza, di audacia e di amore. I sogni, per diventare realtà, hanno bisogno di tutto questo.

Nuove difficoltà, questa volta di ordine giuridico, sembrano impedire il matrimonio. In forza di leggi ebraiche, per noi un po’ oscure, il diritto di sposare la vedova Rut spetta dapprima al parente più vicino. Booz non si dà per vinto e convoca un consiglio di anziani per chiedere al pretendente se effettivamente vuole sposare Rut, assumendone anche gli oneri connessi. Sono proprio questi che lo fanno desistere. Ora la strada è davvero appianata, tutti gli ostacoli sono stati rimossi e si può procedere al matrimonio. Il lieto fine sono, sia le nozze, sia il figlio che nasce tra la gioia di Noemi e l'acclamazione di tutti. Colui che è nato da Rut sarà il nonno di Davide e un antenato del Messia.

Dio realizza sempre i sogni di amore. Lo insegna la storia di Rut, una straniera, emigrante, vedova e senza figli, che segue e accudisce la suocera con amore di figlia, si inserisce nel popolo eletto, diventa addirittura un’antenata di Gesù, come ricorda l’evangelista Matteo: «Genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo: Abramo generò Isacco … Booz generò Obed da Rut… Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo» (Mt 1,1-16).

La Vergine Maria è acclamata anche come Regina delle famiglie e a Lei chiediamo l’aiuto per vivere in famiglia un amore costruttivo e disinteressato, proprio come quello di Rut che ha onorato la suocera con una vicinanza amorosa e operosa, attenta al bene di lei piuttosto che al vantaggio personale. Una bella figura di donna che prepara da remoto l’immagine sublime di Maria.

6. Giuditta

di mons. Mauro Orsatti

Il libro di Giuditta racconta l’assedio di una piccola cittadina, Betulia, che funge da avamposto per proteggere Gerusalemme dall’attacco assiro e l’intervento liberatorio di Giuditta, una vedova ebrea, capace di vincere lo scoraggiamento generale del popolo e dei capi, riuscendo nell’impresa di tagliare la testa a Oloferne, comandante dell’esercito nemico. È il racconto di una donna che assicura la vittoria al suo popolo.

Il libro di Giuditta racconta l’assedio di una piccola cittadina, Betulia, che funge da avamposto per proteggere Gerusalemme dall’attacco assiro e l’intervento liberatorio di Giuditta, una vedova ebrea, capace di vincere lo scoraggiamento generale del popolo e dei capi, riuscendo nell’impresa di tagliare la testa a Oloferne, comandante dell’esercito nemico. È il racconto di una donna che assicura la vittoria al suo popolo.

La forza di Giuditta si fonda sulla certezza che Dio ama il suo popolo e può intervenire a proteggerlo, sia pure con tempi e modi umanamente imperscrutabili. Sarà proprio tale certezza ad aiutarla nel sostenere la fede vacillante della sua gente e a renderla protagonista attiva nella battaglia, attingendo ai doni che Dio le ha dato, senza pregiudizi di ruolo (uomo-donna) e senza falsi moralismi: con furbizia e inganno riesce ad entrare nell’accampamento nemico, ammalia il sovrano con la seducente bellezza e poi lo uccide spietatamente tagliandogli la testa. Il testo, per quanto presenti alcuni dati noti, non è principalmente un libro di storia, bensì un racconto didattico. Lo sconosciuto autore si serve di un racconto per far passare un insegnamento e per mandare un messaggio al lettore con l'obiettivo di aumentare la fede nel Dio d’Israele. Lo potremmo formulare con questo principio: Dio salva dall’oppressione del nemico valorizzando le risorse umane.

Ci sono due aspetti macroscopici che balzano agli occhi durante la lettura: la valorizzazione di Giuditta come donna e la sua fiducia in Dio oltre la logica umana.

Giuditta, la donna. L’autore mette subito l’accento sul ruolo da protagonista di Giuditta già nel titolo del libro e nella lunga genealogia di ben sedici generazioni riportata nel testo. Usare questo approccio nello scrivere è già un modo per sottolineare la rilevanza del personaggio invitando il lettore a “leggerlo” come esempio da seguire. Questo conferisce a Giuditta un’aureola di valore che incuriosisce e stimola l’interesse di conoscere questa donna, vedova, senza figli, ricca, attiva, bella d’aspetto, coraggiosa fino al punto di essere ardita, timorata di Dio e rispettosa della legge. Quando le autorità della città stanno per decidere la resa di Betulia, solo lei fa sentire con forza la sua voce per risvegliare la loro fede e il loro compito di guida. In attesa che ciò avvenga non resta passiva e non rimugina sui loro limiti, che anzi accoglie con dolce sensibilità. La figura di “Giuditta donna” è centrale in tutto il libro, non come forma di riscatto sociale, ma come persona profondamente ancorata nel suo popolo e totalmente fiduciosa della potenza divina. E Giuditta, donna del popolo, valorizza con furbizia le sue doti di seduzione e bellezza come strumento per ingannare e decapitare Oloferne. La debole vince il forte, riproponendo la trama di Davide e Golia: la sola forza bruta non è automaticamente garanzia di vittoria.

La fiducia in Dio. Quando Oloferne avanzò verso Gerusalemme, occupando gli acquedotti e le sorgenti d’acqua, «allora gli israeliti alzarono suppliche al Signore loro Dio con animo in preda all’abbattimento» (7,19). Gli eventi peggiorarono, Betulia si trovò in grave difficoltà, i suoi abitanti vivevano tra gli stenti e «iniziarono a cadere sfiniti perché non rimaneva ormai in loro alcuna energia» (7,22). Quando apparve chiara la supremazia del nemico, gli abitanti si radunarono presso il re Ozia e i capi della città, alzando grida di rabbia e disperazione, rinfacciando loro di non aver voluto allearsi con gli Assiri. Non si parla più di alcuna sicurezza in Dio, di alcuna speranza nel Suo intervento. Dall’abbattimento sono passati alla sfiducia: «Non c’è più nessuno che ci possa aiutare, perché Dio ci ha venduto in balia di costoro per essere abbattuti davanti a loro dalla sete e da terribili mali» (7,25). La drammaticità del momento è ben fotografata da questo passo: «Tutti nella città erano in grande abbattimento» (7,32). In controtendenza c'è la fede di Giuditta che, appreso quanto accaduto, interviene subito: «Ascoltatemi bene, voi capi dei cittadini di Betulia... Chi siete voi dunque che avete tentato Dio in questo giorno e vi siete posti al di sopra di lui, mentre non siete che uomini? Certo, voi volete mettere alla prova il Signore onnipotente, ma non ci capirete niente, né ora né mai… Se non vorrà aiutarci in questi cinque giorni, egli ha pieno potere di difenderci nei giorni che vuole o anche di farci distruggere da parte dei nostri nemici… Perciò attendiamo fiduciosi la salvezza che viene da lui, supplichiamolo che venga in nostro aiuto» (8,11ss.).

Giuditta vive gli eventi con una visione diametralmente opposta a quella del popolo. La fiducia “nell’antica alleanza” è totale: Dio è onnipotente, non va tentato e, in ogni prova che la vita ci pone davanti, c’è una Sua amorevole correzione. Per fare l’esperienza della Sua presenza fedele, talvolta è necessario affrontare prima le ferite umane del passato, che distorcono o non fanno sentire la Sua voce. Solo dopo si può scoprire che il Suo silenzio è la più alta espressione di fiducia che Egli ha nell’uomo. Come un genitore valorizza il figlio senza dirgli più cosa deve fare una volta diventato adulto e autonomo, così Dio resta in silenzio affinché l’uomo impari a valorizzare se stesso, a sentirsi Suo collaboratore per la salvezza del popolo, ritrovando nella mente e nel cuore la Sua voce amorevole e incoraggiante. È bellissima a questo punto la reazione immediata e risoluta di Giuditta: ella sa che non bastano le parole, che lei stessa deve fare qualcosa e in fretta. Prega umilmente per ricevere l’aiuto e la benedizione di Dio e poi parte per la sua avventura che sarà di successo.

Quale insegnamento ci trasmette Giuditta? Questa donna, come altri personaggi biblici, ripropone due aspetti fondamentali nel cammino di fede: fare memoria e osare. Sia quando si rivolge ai capi della città, sia quando prega e canta l’inno di esultanza, Giuditta richiama la storia dei padri, la mano potente di Dio e le sue promesse, perché sa che questo è un modo per rinforzare la propria identità e trovare la forza per agire con fede. La sua relazione con Dio è così ricca di intimità, di sacro timore e amore appassionato, che suscita nel lettore la voglia di poter parlare con il proprio Signore con la stessa familiarità, di affrontare le prove della vita con lo stesso coraggio e di “toccare” la Sua presenza. Giuditta presenta la sofferenza non più solo come un ostacolo al benessere, ma come un’occasione per entrare nelle “stanze” più preziose dell’amicizia con Dio, per sperimentare la Sua Misericordia che c’è sempre, al di là di ogni resistenza orgogliosa. Chiunque inizi la sua buona battaglia della fede si ritroverà simile al popolo, agli anziani, ma scoprirà che in sé c’è anche un po’ di Giuditta.

Con lei e come lei, anche noi possiamo elevare il canto di esultanza al Dio che «depone i potenti ed esalta gli umili» e sintonizzarci così con il Magnificat di Maria che ha in questa eroina dell’Antico Testamento una remota preparazione e anticipo per alcune caratteristiche comuni: la granitica fiducia in Dio, la sicurezza nella vittoria che viene da Lui l’indomito coraggio nell’affrontare anche le situazioni più difficili e umanamente disperate, l’impegno a favore del popolo. Tutto questo ci permette di richiamare le litanie Vergine potente e Vergine fedele.

7. Rachele

di mons. Mauro Orsatti

Rachele, figlia di Labano e sorella minore di Lia, fu la sposa prediletta di Giacobbe e in quanto tale entra nel novero delle grandi donne dell’Antico Testamento che stanno all’origine del popolo ebraico come Sara e Rebecca. Come già accadde per suo padre Isacco, anche Giacobbe non volle prendere in moglie una donna pagana e si recò nella terra dei suoi avi alla ricerca di una sposa.

Rachele, figlia di Labano e sorella minore di Lia, fu la sposa prediletta di Giacobbe e in quanto tale entra nel novero delle grandi donne dell’Antico Testamento che stanno all’origine del popolo ebraico come Sara e Rebecca. Come già accadde per suo padre Isacco, anche Giacobbe non volle prendere in moglie una donna pagana e si recò nella terra dei suoi avi alla ricerca di una sposa.

Incontrando Rachele al pozzo, rimase folgorato dalla sua bellezza. Per averla in sposa, accettò dal padre di lei la condizione di restare al suo servizio per sette anni come sostitutivo della dote che avrebbe dovuto dare e che non era in grado di procurare. Il mohar, cioè il prezzo da pagare, era davvero elevato ma l’amore per Rachele era tale che l’impegno fu affrontato volentieri e l’amore contribuì a far passare velocemente gli anni. Quando arrivò il tempo delle nozze, ecco il colpo di scena. Era costume in quella cultura che la sposa in occasione della prima notte di matrimonio entrasse velata nella tenda e solo al mattino scoprisse il volto. Labano giocò un tiro mancino a Giacobbe e introdusse Lia, la figlia maggiore. Quando al mattino lo sposo si accorse dell’inganno e interrogò il suocero, ebbe come risposta che in quella terra si usava far sposare prima la figlia maggiore e poi le altre (cfr. Gn 29,26). Accettata a malincuore la dura realtà, un nuovo contratto stabilì che Giacobbe avrebbe dovuto prestare servizio a Labano altri sette anni per avere la sposa desiderata. E così avvenne.

Lia divenne madre, Rachele no, perché sterile. Col passare del tempo la prima ebbe quattro figli, mentre la seconda, soffrendo una lancinante gelosia, chiese a Giacobbe di dargli dei figli attraverso la sua schiava Bila, proprio come aveva fatto Abramo con Agar, quando Sara era sterile. Anche queste erano leggi del tempo, non immediatamente comprensibili per la nostra cultura. Così nacquero Dan e Neftali. Poi finalmente anche Rachele riuscì a concepire e venne alla luce Giuseppe. Ormai era maturo il tempo per ritornare in Canaan, da dove molti anni prima Giacobbe era partito alla ricerca della moglie. Qui Rachele partorì di nuovo, ma purtroppo il parto si rivelò problematico a tal punto che la madre morirà subito dopo la nascita del bambino. Sarà lei a segnare nel nome del figlio il suo eterno dolore chiamandolo Ben Oni che significa “figlio del mio dolore”. Il padre intervenne a modificare quel nome foriero di negatività che avrebbe ipotecato il futuro sereno del piccolo che chiamò Ben Jamin “figlio della destra”, cioè della forza, della potenza, un nome ben augurante (cfr. Gn 35,18).

Rachele fu sepolta a Efrata, a nord di Gerusalemme, come attestato da 1Sam 10,2-5 e ripreso da Ger 31,15, a sua volta citato nel Nuovo Testamento da Mt 2,18. Solo in un secondo tempo, verso il V o IV secolo a.C. si diffuse la convinzione che Giacobbe avesse sepolto la moglie vicino a Betlemme, dove ancora oggi si può vedere la cosiddetta Tomba di Rachele, luogo di pellegrinaggio per gli ebrei.

Rachele è citata solo una volta nel Nuovo Testamento, già indicato poco sopra, quando l’evangelista Matteo la identifica come la madre di tutte le tribù perché si unisce al lamento funebre e al canto di lutto di tutte le madri israelite che al tempo di Gesù piansero la morte dei loro figli, uccisi dalla furia omicida di Erode nel suo scellerato tentativo di eliminare anche Gesù. Inserita nel contesto del Nuovo Testamento, Rachele rappresenta tutte le madri, sia quelle ebree sia quelle cristiane. La madre che piange la perdita dei suoi figli richiama la figura di Maria Vergine, la Mater dolorosa che sotto la croce assiste alla morte del Figlio, accoglie e partecipa al suo dolore e pure alla sua azione a favore di tutti gli uomini.